26–28 июля 2015 года по всей России широко отметили 1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира. К этому торжеству было приурочено и восстановление Епархиального дома в Москве в Лиховом переулке. В программу празднования вошло великое освящение, которое совершил 26 июля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в верхнем домовом храме во имя князя Владимира и Божественная литургия, по окончании которой Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом. На следующий день, 27 июля, отреставрированный храм посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин, который высоко оценил значение Московского епархиального дома для истории и культуры России.

Однако следует заметить, что после многих лет забвения многие православные москвичи мало знают о Доме, который в начале XX века был одним из центров общественно-церковной жизни столицы. Надеемся, что вскоре адрес Лихов 6 вновь станет хорошо известен всем православным москвичам. Переулок начинается от внутренней стороны Садового кольца и от Садово-Самотечной улицы в направлении центра выходит в Малый Каретный переулок (до 1922 года Малый Спасский).

Появление Епархиального дома неразрывно связано с именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), первого в скорбном списке новомучеников и исповедников земли Русской. Когда в 1898 году митрополит Владимир возглавил Московскую кафедру, то предложил объединить в одном месте все благотворительные и просветительные учреждения епархии, которые были расположены в разных концах города (подчас даже не в специальных помещениях, а на квартирах). Московский Епархиальный дом задумывался как центр религиозного образования, просветительской, издательской и миссионерской деятельности.

Появление Епархиального дома неразрывно связано с именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), первого в скорбном списке новомучеников и исповедников земли Русской. Когда в 1898 году митрополит Владимир возглавил Московскую кафедру, то предложил объединить в одном месте все благотворительные и просветительные учреждения епархии, которые были расположены в разных концах города (подчас даже не в специальных помещениях, а на квартирах). Московский Епархиальный дом задумывался как центр религиозного образования, просветительской, издательской и миссионерской деятельности.

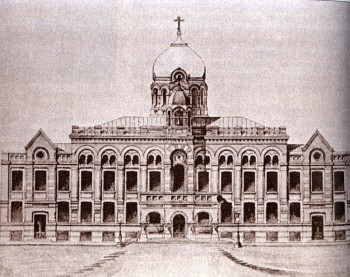

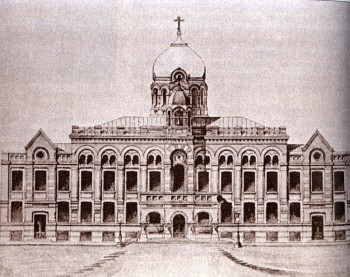

В 1900 году был одобрен проект, выполненный архитектором П.А. Виноградовым в формах «нововизантийского» стиля с элементами русского церковного зодчества. В новом здании предполагалось разместить православные общества и братства, научные подразделения Общества любителей духовного просвещения, библиотеки, музей, редакции церковных изданий, и т. д. При Епархиальном доме планировали устроить храм во имя святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя митрополита Владимира. Вскоре из Синода пришло разрешение на строительство.

Средства для Епархиального дома предполагалось собрать от добровольных вкладов, доходов свечного завода и епархиальных средств. Строить было решено на пустом учасонастырский огород. ась закладка здания. Строительство шло очень быстро. На первом этаже размтке земли Высоко-Петровского монастыря, где в начале XIX века находился местились Православное миссионерское общество, Кирилло-Мефодиевскоео братство, Духовно-цензурный комитет, попечительств о бедных духовного звания, церковно-археологический музей и книжная лавка братства Святителя Петра. На втором – храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, рядом находился зал (который позже получил название Соборный) для торжественных собраний, богослужебных чтений и бесед с народом, который вмещал полторы тысячи человек и как бы служил продолжением храма. Обширные арки соединяли храм с залом; в случае необходимости храм отделялся от зала железным занавесом.

Постройка Епархиального дома с храмом обошлась в триста пятьдесят пять тысяч рублей. Жертвовали как частные лица (среди них был и сам митрополит Владимир), так и целые братства и общества, бо?льшая часть денег, двести пятьдесят тысяч рублей, поступила из доходов Иверской часовни на Красной площади.

5 ноября 1902 года состоялось торжественное освящение Епархиального дома, и с этого дня на протяжении двух десятилетий он стал подлинным центром духовной жизни Москвы. 30 декабря 1902 года в присутствии большого числа приглашенных был освящен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. В торжествах принял участие митрополит Московский и Коломенский Владимир и многочи bсленные священнослужители и гости. На Божественной литургии присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович со своей супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной.

5 ноября 1902 года состоялось торжественное освящение Епархиального дома, и с этого дня на протяжении двух десятилетий он стал подлинным центром духовной жизни Москвы. 30 декабря 1902 года в присутствии большого числа приглашенных был освящен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. В торжествах принял участие митрополит Московский и Коломенский Владимир и многочи bсленные священнослужители и гости. На Божественной литургии присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович со своей супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной.

Владимирский храм стал подлинным украшением столицы. В мастерских самых известных иконописцев того времени: В.П. Гурьянова, О.С. Чирикова, Дикарёвых, братьев Тюлиных были безвозмездно написаны иконы для иконостаса и алтаря храма.

Эти художники, выходцы из Мстеры, были не только великолепные иконописцы, но и одни из лучших реставраторов в России. Об уровне их мастерства говорит тот факт, что в 1896 году В.П. Гурьянов участвовал в реставрации икон Московского Успенского собора. Под его руководством расчищалась и реставрировалась всемирно известная икона гениального Андрея Рублева «Троица Ветхозаветная» из иконостаса Троицкого собора Сергиевой Лавры, а мастерской Чириковых были отреставрированы великие святыни – Донская и Владимирская иконы Божией Матери.

mv-04.jpgНо еще на протяжении двух лет после освящения иконописцы из мастерской В.П. Гурьянова продолжали расписывать интерьер храма. Образцом для них служил Князь-Владимирский собор в Киеве. После окончания работ, 29 августа 1904 года, храм был вновь освящен.

mv-04.jpgНо еще на протяжении двух лет после освящения иконописцы из мастерской В.П. Гурьянова продолжали расписывать интерьер храма. Образцом для них служил Князь-Владимирский собор в Киеве. После окончания работ, 29 августа 1904 года, храм был вновь освящен.

В истории Епархиального дома отразилось всё многообразие церковной жизни Москвы начала XX века. Даже беглый обзор мероприятий и событий, проходивший в его стенах свидетельствует о небывало напряженной духовно-общественной атмосфере той эпохи, когда наряду с религиозным неверием, атеизмом и нигилизмом в одной части общества, в другой ее части возросла жажда религиозных знаний и богообщения.

Даже скупая газетная хроника дает почувствовать важность и актуальность тем, обсуждаемых здесь. «Московские Ведомости» опубликовали сообщение, что с 3 марта 1908 года в Епархиальном доме открываются «Богословские чтения» и указали темы лекций: «О религиозных настроениях в современной литературе и искусстве» (Преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской), «О модернизме в римско-католической и в нашей православно-русской Церкви» (5 марта, Профессор В.Н. Соколов); «О материнстве» (10 марта, Д.И. Введенский); «В чем расходится новое религиозное сознание с учением Церкви» (12 марта, Н.П. Розанов); «Буддизм и христианство» (17 и 19 марта, В.А. Кожевников); «О новом христианстве» (26 марта, священник С.В. Страхов); «Церковь времен апостольских» (31 марта, Ф.Д. Самарин) и «О христианском подвижничестве» (12 апреля, архимандрит Феодор (Поздеевский)).

Во Владимирском храме ежедневно совершалось богослужение. Воскресные и праздничные литургии пел хор рабочих московских фабрик под руководством известного регента Сергея Антоновича Солнцева и хор Общества любителей церковного пения. По воскресеньям вечерня совершалась с общим народным пением, после нее проводились беседы религиозно-нравственного содержания.

Многое, что происходило в Лиховом переулке, совершалось в Москве и даже в России впервые. Здесь впервые были открыты чтения для детей и устраивались детские патриотические праздники. В сентябре 1910 года здесь были открыты первые в Москве Высшие женские богословско-педагогические курсы, Потом эти курсы постепенно переросли в первый в России Высший женский богословский институт.

Многое, что происходило в Лиховом переулке, совершалось в Москве и даже в России впервые. Здесь впервые были открыты чтения для детей и устраивались детские патриотические праздники. В сентябре 1910 года здесь были открыты первые в Москве Высшие женские богословско-педагогические курсы, Потом эти курсы постепенно переросли в первый в России Высший женский богословский институт.

В Епархиальном доме размещались редакции двух духовных журналов: «Московских церковных ведомостей» и «Воскресных бесед», библиотека и архив братства Святителя Петра. По благословению митрополита Владимира сюда и была переведена Московская епархиальная библиотека и образованное при ней Общество любителей духовного просвещения. Это общество, созданное в 1863 году митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), специально для разработки богословской науки и развития христианского образования в русском народе, теперь должно было стать центральным местом объединения Церкви с московской интеллигенцией, академически, педагогически и практически служить интересам христианского просвещения через распространение печатных изданий и проведение публичных и популярных бесед и чтений как для народа, так и для интеллигенции. Для достижения этой цели митрополит Владимир даже благословил Совету Общества выпускать неофициальную часть Московских Епархиальных Ведомостей, – ему очень хотелось, чтобы епархиальная газета приняла более живой вид. Владыка постоянно интересовался деятельностью Общества, часто бывал в Епархиальном доме на различных заседаниях и чтениях, служил здесь.

С личностью митрополита Московского и Коломенского Владимира, который считал церковный дом в Лиховом переулке своим детищем, были связаны многие направления духовно-нравственной и просветительской деятельности Епархиального дома. Неслучайно в мае 1913 года, через полгода после перевода Владыки на Петербургскую кафедру, появился указ Святейшего Синода о присвоении Московскому епархиальному дому наименования «Владимирского».

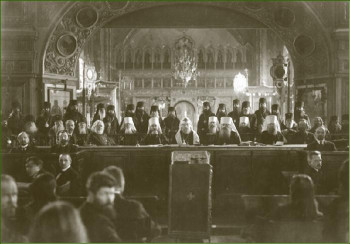

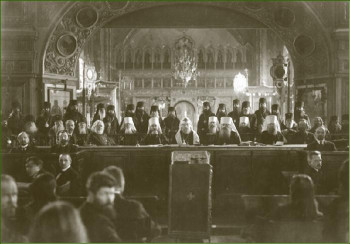

В 1917–1918 годах в Епархиальном доме проходило большинство пленарных заседаний Поместного Собора Российской Православной Церкви, которое приняло решение в восстановлении Патриаршества на Руси, и митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин), будущий святитель, был наречен патриархом Московским и всея России. В 1918 году здесь была совершена первая панихида по убиенной царской семье.Тринадцать месяцев продолжалась работа Собора, она была насильственно прервана в сентябре 1918 года. Многие члены Собора в дальнейшем пострадали и приняли мученическую смерть, около пятидесяти из них причислены к лику святых как новомученики.

В 1917–1918 годах в Епархиальном доме проходило большинство пленарных заседаний Поместного Собора Российской Православной Церкви, которое приняло решение в восстановлении Патриаршества на Руси, и митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин), будущий святитель, был наречен патриархом Московским и всея России. В 1918 году здесь была совершена первая панихида по убиенной царской семье.Тринадцать месяцев продолжалась работа Собора, она была насильственно прервана в сентябре 1918 года. Многие члены Собора в дальнейшем пострадали и приняли мученическую смерть, около пятидесяти из них причислены к лику святых как новомученики.

С 1918 года в Епархиальном доме начались занятия Православной народной академии – уникального высшего учебного заведения, сочетавшего богословское образование со светским. К сожалению, это продолжалось недолго – 15 июня 1922 года Епархиальный дом был закрыт. Владимирский храм опечатан и богослужения в нем прекращены, убранство храма, музейные коллекции и библиотеки (епархиальная библиотека с богатым книгохранилищем занимала в здание обширное помещение, здесь же находилась читальня, в которой каждый желающий мог найти все выходящие в России газеты и журналы) уничтожены. Сведения о том, куда было вывезено оставшееся церковное имущество, не сохранились.

В 1924 году здание заняли Главполитпросвет и Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской, в большом лекционном зале открыли кинотеатр «Артес». В июле 1929 году здание было передано Химико-технологическому институту им. Д. И. Менделеева, который использовал для своих нужд лишь часть помещений, а остальные сдавал в аренду различным учреждениям. Каждый из новых жильцов перестраивал и перепланировал здание под свои нужды. В апреле 1930 года здесь разместилась кинофабрика «Межрабпомфильм», наследником которой стала Центральная студия документальных фильмов. Епархиальный дом вновь перестроили: была снесена колокольня и купол храма. Огромное число передок полностью изуродовало это некогда замечательное сооружение.

mv-06.jpgНо пришли новые времена. В 1992 году основанный незадолго до этого Православный Свято-Тихоновский богословский институт стал добиваться возвращения Дома Церкви, чтобы разместить здесь учебные корпуса. Вспоминает ректор института протоиерей Владимир Воробьёв: «Когда много лет назад мы начали искать в Лиховом переулке следы этого дорогого для нас здания, то не сразу поняли, что уже который раз ходим вокруг реликвии, не замечая ее. Это неудивительно, ведь Дом полностью потерял свой первоначальный облик, который был нам известен по фотографиям, но тот дом, который находился под номером 6, был абсолютно не похож ни на одну фотографию. Это было какое-то советское, довольно уродливое, серенькое, оштукатуренное здание, с надстройкой в 3 этажа с одной стороны. Мы вошли внутрь, и только там стали различать какие-то признаки старого здания. А когда мы поднялись на второй этаж, то обнаружили огромную Соборную палату. Всё остальное было искажено до неузнаваемости. Арка, которая отделяет Соборную палату от храма, была заложена кирпичом, сам храм был разделен на шесть этажей литыми перекрытиями, там были какие-то маленькие подсобные комнатушки, разные мастерские. В алтаре находились слесарные станки. Мы были в полном ужасе от увиденного».

mv-06.jpgНо пришли новые времена. В 1992 году основанный незадолго до этого Православный Свято-Тихоновский богословский институт стал добиваться возвращения Дома Церкви, чтобы разместить здесь учебные корпуса. Вспоминает ректор института протоиерей Владимир Воробьёв: «Когда много лет назад мы начали искать в Лиховом переулке следы этого дорогого для нас здания, то не сразу поняли, что уже который раз ходим вокруг реликвии, не замечая ее. Это неудивительно, ведь Дом полностью потерял свой первоначальный облик, который был нам известен по фотографиям, но тот дом, который находился под номером 6, был абсолютно не похож ни на одну фотографию. Это было какое-то советское, довольно уродливое, серенькое, оштукатуренное здание, с надстройкой в 3 этажа с одной стороны. Мы вошли внутрь, и только там стали различать какие-то признаки старого здания. А когда мы поднялись на второй этаж, то обнаружили огромную Соборную палату. Всё остальное было искажено до неузнаваемости. Арка, которая отделяет Соборную палату от храма, была заложена кирпичом, сам храм был разделен на шесть этажей литыми перекрытиями, там были какие-то маленькие подсобные комнатушки, разные мастерские. В алтаре находились слесарные станки. Мы были в полном ужасе от увиденного».

Двенадцать лет велась борьба за возвращение Русской Православной Церкви бесспорно принадлежавшего ей здания. Свято-Тихоновский институт прошел тридцать! судебных заседаний, и, наконец, историческая справедливость восторжествовала: в 2004 году здание было возвращено Церкви и передано Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, а спустя два года, в 2006 году, начались многоплановые реставрационные работы. Предстояло не только восстановить исторический облик здания, но и создать современные условия для учебы нескольких тысяч студентов – богословов, религиоведов, историков.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет – достойный преемник, наследник и продолжатель традиций Московского епархиального дома, прерванная на долгие десятилетия история продолжается.

Однако следует заметить, что после многих лет забвения многие православные москвичи мало знают о Доме, который в начале XX века был одним из центров общественно-церковной жизни столицы. Надеемся, что вскоре адрес Лихов 6 вновь станет хорошо известен всем православным москвичам. Переулок начинается от внутренней стороны Садового кольца и от Садово-Самотечной улицы в направлении центра выходит в Малый Каретный переулок (до 1922 года Малый Спасский).

Появление Епархиального дома неразрывно связано с именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), первого в скорбном списке новомучеников и исповедников земли Русской. Когда в 1898 году митрополит Владимир возглавил Московскую кафедру, то предложил объединить в одном месте все благотворительные и просветительные учреждения епархии, которые были расположены в разных концах города (подчас даже не в специальных помещениях, а на квартирах). Московский Епархиальный дом задумывался как центр религиозного образования, просветительской, издательской и миссионерской деятельности.

Появление Епархиального дома неразрывно связано с именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), первого в скорбном списке новомучеников и исповедников земли Русской. Когда в 1898 году митрополит Владимир возглавил Московскую кафедру, то предложил объединить в одном месте все благотворительные и просветительные учреждения епархии, которые были расположены в разных концах города (подчас даже не в специальных помещениях, а на квартирах). Московский Епархиальный дом задумывался как центр религиозного образования, просветительской, издательской и миссионерской деятельности.В 1900 году был одобрен проект, выполненный архитектором П.А. Виноградовым в формах «нововизантийского» стиля с элементами русского церковного зодчества. В новом здании предполагалось разместить православные общества и братства, научные подразделения Общества любителей духовного просвещения, библиотеки, музей, редакции церковных изданий, и т. д. При Епархиальном доме планировали устроить храм во имя святого равноапостольного князя Владимира – небесного покровителя митрополита Владимира. Вскоре из Синода пришло разрешение на строительство.

Средства для Епархиального дома предполагалось собрать от добровольных вкладов, доходов свечного завода и епархиальных средств. Строить было решено на пустом учасонастырский огород. ась закладка здания. Строительство шло очень быстро. На первом этаже размтке земли Высоко-Петровского монастыря, где в начале XIX века находился местились Православное миссионерское общество, Кирилло-Мефодиевскоео братство, Духовно-цензурный комитет, попечительств о бедных духовного звания, церковно-археологический музей и книжная лавка братства Святителя Петра. На втором – храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, рядом находился зал (который позже получил название Соборный) для торжественных собраний, богослужебных чтений и бесед с народом, который вмещал полторы тысячи человек и как бы служил продолжением храма. Обширные арки соединяли храм с залом; в случае необходимости храм отделялся от зала железным занавесом.

Постройка Епархиального дома с храмом обошлась в триста пятьдесят пять тысяч рублей. Жертвовали как частные лица (среди них был и сам митрополит Владимир), так и целые братства и общества, бо?льшая часть денег, двести пятьдесят тысяч рублей, поступила из доходов Иверской часовни на Красной площади.

5 ноября 1902 года состоялось торжественное освящение Епархиального дома, и с этого дня на протяжении двух десятилетий он стал подлинным центром духовной жизни Москвы. 30 декабря 1902 года в присутствии большого числа приглашенных был освящен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. В торжествах принял участие митрополит Московский и Коломенский Владимир и многочи bсленные священнослужители и гости. На Божественной литургии присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович со своей супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной.

5 ноября 1902 года состоялось торжественное освящение Епархиального дома, и с этого дня на протяжении двух десятилетий он стал подлинным центром духовной жизни Москвы. 30 декабря 1902 года в присутствии большого числа приглашенных был освящен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. В торжествах принял участие митрополит Московский и Коломенский Владимир и многочи bсленные священнослужители и гости. На Божественной литургии присутствовали генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович со своей супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной.Владимирский храм стал подлинным украшением столицы. В мастерских самых известных иконописцев того времени: В.П. Гурьянова, О.С. Чирикова, Дикарёвых, братьев Тюлиных были безвозмездно написаны иконы для иконостаса и алтаря храма.

Эти художники, выходцы из Мстеры, были не только великолепные иконописцы, но и одни из лучших реставраторов в России. Об уровне их мастерства говорит тот факт, что в 1896 году В.П. Гурьянов участвовал в реставрации икон Московского Успенского собора. Под его руководством расчищалась и реставрировалась всемирно известная икона гениального Андрея Рублева «Троица Ветхозаветная» из иконостаса Троицкого собора Сергиевой Лавры, а мастерской Чириковых были отреставрированы великие святыни – Донская и Владимирская иконы Божией Матери.

mv-04.jpgНо еще на протяжении двух лет после освящения иконописцы из мастерской В.П. Гурьянова продолжали расписывать интерьер храма. Образцом для них служил Князь-Владимирский собор в Киеве. После окончания работ, 29 августа 1904 года, храм был вновь освящен.

mv-04.jpgНо еще на протяжении двух лет после освящения иконописцы из мастерской В.П. Гурьянова продолжали расписывать интерьер храма. Образцом для них служил Князь-Владимирский собор в Киеве. После окончания работ, 29 августа 1904 года, храм был вновь освящен.В истории Епархиального дома отразилось всё многообразие церковной жизни Москвы начала XX века. Даже беглый обзор мероприятий и событий, проходивший в его стенах свидетельствует о небывало напряженной духовно-общественной атмосфере той эпохи, когда наряду с религиозным неверием, атеизмом и нигилизмом в одной части общества, в другой ее части возросла жажда религиозных знаний и богообщения.

Даже скупая газетная хроника дает почувствовать важность и актуальность тем, обсуждаемых здесь. «Московские Ведомости» опубликовали сообщение, что с 3 марта 1908 года в Епархиальном доме открываются «Богословские чтения» и указали темы лекций: «О религиозных настроениях в современной литературе и искусстве» (Преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской), «О модернизме в римско-католической и в нашей православно-русской Церкви» (5 марта, Профессор В.Н. Соколов); «О материнстве» (10 марта, Д.И. Введенский); «В чем расходится новое религиозное сознание с учением Церкви» (12 марта, Н.П. Розанов); «Буддизм и христианство» (17 и 19 марта, В.А. Кожевников); «О новом христианстве» (26 марта, священник С.В. Страхов); «Церковь времен апостольских» (31 марта, Ф.Д. Самарин) и «О христианском подвижничестве» (12 апреля, архимандрит Феодор (Поздеевский)).

Во Владимирском храме ежедневно совершалось богослужение. Воскресные и праздничные литургии пел хор рабочих московских фабрик под руководством известного регента Сергея Антоновича Солнцева и хор Общества любителей церковного пения. По воскресеньям вечерня совершалась с общим народным пением, после нее проводились беседы религиозно-нравственного содержания.

Многое, что происходило в Лиховом переулке, совершалось в Москве и даже в России впервые. Здесь впервые были открыты чтения для детей и устраивались детские патриотические праздники. В сентябре 1910 года здесь были открыты первые в Москве Высшие женские богословско-педагогические курсы, Потом эти курсы постепенно переросли в первый в России Высший женский богословский институт.

Многое, что происходило в Лиховом переулке, совершалось в Москве и даже в России впервые. Здесь впервые были открыты чтения для детей и устраивались детские патриотические праздники. В сентябре 1910 года здесь были открыты первые в Москве Высшие женские богословско-педагогические курсы, Потом эти курсы постепенно переросли в первый в России Высший женский богословский институт.В Епархиальном доме размещались редакции двух духовных журналов: «Московских церковных ведомостей» и «Воскресных бесед», библиотека и архив братства Святителя Петра. По благословению митрополита Владимира сюда и была переведена Московская епархиальная библиотека и образованное при ней Общество любителей духовного просвещения. Это общество, созданное в 1863 году митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), специально для разработки богословской науки и развития христианского образования в русском народе, теперь должно было стать центральным местом объединения Церкви с московской интеллигенцией, академически, педагогически и практически служить интересам христианского просвещения через распространение печатных изданий и проведение публичных и популярных бесед и чтений как для народа, так и для интеллигенции. Для достижения этой цели митрополит Владимир даже благословил Совету Общества выпускать неофициальную часть Московских Епархиальных Ведомостей, – ему очень хотелось, чтобы епархиальная газета приняла более живой вид. Владыка постоянно интересовался деятельностью Общества, часто бывал в Епархиальном доме на различных заседаниях и чтениях, служил здесь.

С личностью митрополита Московского и Коломенского Владимира, который считал церковный дом в Лиховом переулке своим детищем, были связаны многие направления духовно-нравственной и просветительской деятельности Епархиального дома. Неслучайно в мае 1913 года, через полгода после перевода Владыки на Петербургскую кафедру, появился указ Святейшего Синода о присвоении Московскому епархиальному дому наименования «Владимирского».

В 1917–1918 годах в Епархиальном доме проходило большинство пленарных заседаний Поместного Собора Российской Православной Церкви, которое приняло решение в восстановлении Патриаршества на Руси, и митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин), будущий святитель, был наречен патриархом Московским и всея России. В 1918 году здесь была совершена первая панихида по убиенной царской семье.Тринадцать месяцев продолжалась работа Собора, она была насильственно прервана в сентябре 1918 года. Многие члены Собора в дальнейшем пострадали и приняли мученическую смерть, около пятидесяти из них причислены к лику святых как новомученики.

В 1917–1918 годах в Епархиальном доме проходило большинство пленарных заседаний Поместного Собора Российской Православной Церкви, которое приняло решение в восстановлении Патриаршества на Руси, и митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин), будущий святитель, был наречен патриархом Московским и всея России. В 1918 году здесь была совершена первая панихида по убиенной царской семье.Тринадцать месяцев продолжалась работа Собора, она была насильственно прервана в сентябре 1918 года. Многие члены Собора в дальнейшем пострадали и приняли мученическую смерть, около пятидесяти из них причислены к лику святых как новомученики.С 1918 года в Епархиальном доме начались занятия Православной народной академии – уникального высшего учебного заведения, сочетавшего богословское образование со светским. К сожалению, это продолжалось недолго – 15 июня 1922 года Епархиальный дом был закрыт. Владимирский храм опечатан и богослужения в нем прекращены, убранство храма, музейные коллекции и библиотеки (епархиальная библиотека с богатым книгохранилищем занимала в здание обширное помещение, здесь же находилась читальня, в которой каждый желающий мог найти все выходящие в России газеты и журналы) уничтожены. Сведения о том, куда было вывезено оставшееся церковное имущество, не сохранились.

В 1924 году здание заняли Главполитпросвет и Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской, в большом лекционном зале открыли кинотеатр «Артес». В июле 1929 году здание было передано Химико-технологическому институту им. Д. И. Менделеева, который использовал для своих нужд лишь часть помещений, а остальные сдавал в аренду различным учреждениям. Каждый из новых жильцов перестраивал и перепланировал здание под свои нужды. В апреле 1930 года здесь разместилась кинофабрика «Межрабпомфильм», наследником которой стала Центральная студия документальных фильмов. Епархиальный дом вновь перестроили: была снесена колокольня и купол храма. Огромное число передок полностью изуродовало это некогда замечательное сооружение.

mv-06.jpgНо пришли новые времена. В 1992 году основанный незадолго до этого Православный Свято-Тихоновский богословский институт стал добиваться возвращения Дома Церкви, чтобы разместить здесь учебные корпуса. Вспоминает ректор института протоиерей Владимир Воробьёв: «Когда много лет назад мы начали искать в Лиховом переулке следы этого дорогого для нас здания, то не сразу поняли, что уже который раз ходим вокруг реликвии, не замечая ее. Это неудивительно, ведь Дом полностью потерял свой первоначальный облик, который был нам известен по фотографиям, но тот дом, который находился под номером 6, был абсолютно не похож ни на одну фотографию. Это было какое-то советское, довольно уродливое, серенькое, оштукатуренное здание, с надстройкой в 3 этажа с одной стороны. Мы вошли внутрь, и только там стали различать какие-то признаки старого здания. А когда мы поднялись на второй этаж, то обнаружили огромную Соборную палату. Всё остальное было искажено до неузнаваемости. Арка, которая отделяет Соборную палату от храма, была заложена кирпичом, сам храм был разделен на шесть этажей литыми перекрытиями, там были какие-то маленькие подсобные комнатушки, разные мастерские. В алтаре находились слесарные станки. Мы были в полном ужасе от увиденного».

mv-06.jpgНо пришли новые времена. В 1992 году основанный незадолго до этого Православный Свято-Тихоновский богословский институт стал добиваться возвращения Дома Церкви, чтобы разместить здесь учебные корпуса. Вспоминает ректор института протоиерей Владимир Воробьёв: «Когда много лет назад мы начали искать в Лиховом переулке следы этого дорогого для нас здания, то не сразу поняли, что уже который раз ходим вокруг реликвии, не замечая ее. Это неудивительно, ведь Дом полностью потерял свой первоначальный облик, который был нам известен по фотографиям, но тот дом, который находился под номером 6, был абсолютно не похож ни на одну фотографию. Это было какое-то советское, довольно уродливое, серенькое, оштукатуренное здание, с надстройкой в 3 этажа с одной стороны. Мы вошли внутрь, и только там стали различать какие-то признаки старого здания. А когда мы поднялись на второй этаж, то обнаружили огромную Соборную палату. Всё остальное было искажено до неузнаваемости. Арка, которая отделяет Соборную палату от храма, была заложена кирпичом, сам храм был разделен на шесть этажей литыми перекрытиями, там были какие-то маленькие подсобные комнатушки, разные мастерские. В алтаре находились слесарные станки. Мы были в полном ужасе от увиденного».Двенадцать лет велась борьба за возвращение Русской Православной Церкви бесспорно принадлежавшего ей здания. Свято-Тихоновский институт прошел тридцать! судебных заседаний, и, наконец, историческая справедливость восторжествовала: в 2004 году здание было возвращено Церкви и передано Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, а спустя два года, в 2006 году, начались многоплановые реставрационные работы. Предстояло не только восстановить исторический облик здания, но и создать современные условия для учебы нескольких тысяч студентов – богословов, религиоведов, историков.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет – достойный преемник, наследник и продолжатель традиций Московского епархиального дома, прерванная на долгие десятилетия история продолжается.

Наталия Шапошникова

Фотографии: Патриархия.ру

Материалы по теме